Classici e capiscuola del Rock Progressivo Internazionale

I - O

Jethro Tull

Jethro Tull  Kayak

Kayak  King Crimson

King Crimson  Magma

Magma  The Moody Blues

The Moody Blues  Nucleus

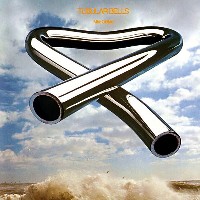

Nucleus  Mike Oldfield

Mike Oldfield

|

|

|

|

|

|

|

|

Gli album che a pieno titolo possono considerarsi 'progressivi' del gruppo di Blackpool sono i primi. Al debutto di "This Was" (1968) l'estro di Anderson e compagni (Mick Abrahams, Glenn Cornick e Clive Bunker) sembra ancora indeciso tra richiami al folk e sanguigne cavalcate di stampo jazz-blues, ma anche qui sta la forza dirompente del disco. Si va da ballate blues canoniche come "Some day the sun won't shine for you", con il leader che accantona il flauto per l'armonica a bocca (come pure in "It's breaking me up"), al giro ipnotico di "Beggar's farm", già condito da ficcanti inserti flautistici, e quindi a "Dharma for one", che sembra anticipare uno stile che sarà presto proverbiale. Nel mezzo sta l'omaggio di Anderson al maestro Roland Kirk ( la cover di "Serenade to a cockoo"), e l'acido blues-rock di "Song for Jeffrey". Ma anche la chitarra solista di Mick Abrahams è spesso in primo piano, ad esempio quando firma la versione aggiornata di un traditional come ""Cat's squirrel". La pressoché totale assenza delle tastiere, appena qualche parte di piano, lascia molto più spazio al flauto e alle chitarre secondo un modello compositivo che rivela la sua ascendenza folk. Anderson intanto ha subito allontanato il chitarrista, per avere campo libero nei suoi disegni musicali.  In effetti "Stand Up" (1969, qui a fianco) è una brillante sequenza di rock-songs più compatte e spesso memorabili, dove la verve creativa del leader ha modo di lasciare un primo segno indelebile: dall'attacco robusto per chitarra e basso in "A new day yesterday", a "Nothing is easy", con il flauto che svaria e incrocia il ruggito elettrico prodotto dal nuovo acquisto Martin Barre. Non mancano eccellenti ballate più intimiste e autobiografiche, come "We used to know", ma i due episodi che meglio rappresentano lo spirito innovatore e progressivo della band sono la parentesi colta di "Bourée", rilettura bachiana per basso e flauto, sobria quanto intrigante, e "Back to the family", magicamente giocata tra l'ironia delle liriche e la splendida combinazione tra le scariche elettriche di Martin Barre e il virtuosismo di un flauto sempre inventivo. La chitarra elettrica trionfa ancora nel finale grintosissimo di "For a thousand mothers", degno suggello di un disco quasi perfetto. Nel successivo "Benefit" (1970) non mancano le novità, a cominciare dall'ingresso ancora episodico, ma interessante, delle tastiere di John Evan, che si adopera soprattutto col suo piano nelle scansioni irregolari dei Tull, ad esempio in "Alive and well and living in". Si tratta in generale di un altro disco eccellente, più grintoso ma anche più rifinito del precedente. Anderson comincia a farsi beffe del circo rock e di certa stampa che pretende sempre messaggi dai suoi eroi, e dichiara in "Nothing to say" che la cosa non lo riguarda. Stupenda è l'apertura di "With you there to help me", dedicata all'antica bellezza della Scozia, che trasuda forza e poesia in ugual misura. Cresce sensibilmente anche il ruolo di Martin Barre, che ha modo di farsi apprezzare per tecnica e intelligenza, con riff pungenti e spesso decisivi nell'economia del suono generale: splendida l'accoppiata tra la sua Gibson e la bella voce di Anderson, come in "Son", o "To cry you a song", sorta di robusto hard-blues. Il leader sfodera il suo celebrato flauto soprattutto in "Inside" e quindi in "Play in time", quest'ultimo un ribollente impasto di umori che riassume tutto il travolgente potenziale della band. Non a caso dal vivo Anderson e soci raccolgono entusiastici consensi.  Il bassista Glenn Cornick lascia però il gruppo per incompatibilità con il leader, e a sostituirlo è chiamato un altro vecchio amico, Jeffrey Hammond-Hammond. Il 1971 è finalmente l'anno che consacra i Jethro Tull anche in America con uno dei dischi più famosi del decennio: "Aqualung" (a destra). Quello che colpisce è la magnifica versatilità compositiva raggiunta da Anderson, e al tempo stesso l'amalgama perfetto tra le parti, così che ciascuno dei membri ha modo di contribuire efficacemente all'equilibrio strumentale. Se il collante delle liriche è costituito dalle acide opinioni di un personaggio alter-ego del leader (l'emarginato Aqualung, appunto), che prende di mira i consunti simboli della religione contemporanea, la musica regala suggestioni che spaziano dal rock spezzato e memorabile della title-track (con Martin Barre in grande spolvero), e anche "Cross-eyed Mary", fino alla lunga e tirata sequenza di "Locomotive breath"; ma non mancano brani in perfetto stile folk-rock, dove il flauto, le chitarre e la voce di Anderson toccano punte di vera felicità espressiva: è il caso di "Mother goose", soprattutto, con le sue svagate liriche di tono fiabesco. Musica e contenuti lirici fanno tutt'uno in altri episodi, come "My God", che dopo un coro da chiesa sfodera una grintosa miscela di piano, flauto e chitarra, o nel suggestivo crescendo del brano finale, "Wind-up", che contiene l'orgoglioso proclama dell'uomo libero da simboli e facili illusioni. Bella anche l'apertura per il basso di Hammond e il flauto di "Up to me", mentre tutto il disco conferma il riuscito inserimento in pianta stabile di John Evan nel gruppo, col suo pianoforte (ma anche mellotron qua e là) sempre più autorevole. L'album sbanca stavolta anche le classifiche statunitensi e di mezzo mondo, col risultato di guadagnare ai Tull una certa acrimonia dei media inglesi, sempre sospettosi verso gli artisti di casa che si affermano oltreoceano.  Qualcuno parla anche di una involuzione stilistica, dall'originale impasto blues-folk-rock degli inizi verso formule considerate più facili e commerciali, ma Anderson non se ne cura. Anzi, la sua risposta sprezzante è un nuovo disco come "Thick As a Brick"(1972, a fianco), con Barriemore Barlow che rileva Clive Bunker alla batteria, e dove tutto suona irriverente nei confronti dell'impegno in salsa rock e di certe ossessioni della critica. In pratica, negando che "Aqualung" fosse uno dei tanti concept-album, come da più parti si sosteneva, il leader del gruppo ne sfodera uno che più d'un critico prende sul serio, quando invece è solo una geniale e corrosiva presa per i fondelli: confezionato come un giornale di provincia (con tanto di cronache locali, oroscopi e quant'altro), il disco è un lungo poema di feroce critica sociale attribuito a un occhialuto ragazzino dal precoce talento, ritratto in copertina mentre viene premiato. Tipico scherzo alla Anderson, ma il bello è che il disco è musicalmente perfetto, in pratica un solo brano lunghissimo a struttura circolare, che mostra una band sempre più affiatata e impeccabile dalla prima all'ultima nota. Accusato di essere noioso o assolutamente kitsch, "Thick As a Brick" è invece una prova superba, forse la più ambiziosa a livello strumentale dei Tull, che toccano qui il loro vertice, fondendo tecnica, inventiva e capacità espressiva in un amalgama versatile, spesso acustico, e infarcito di folgoranti breaks per flauto e chitarra elettrica, attraverso umori jazzati e spunti più melodici elaborati con identica padronanza. Forse a nuocergli presso la critica è proprio la sua natura spiazzante, burlesca nello spunto di partenza quanto invece ambiziosa sul piano strettamente musicale, in un mondo che mal digerisce trovate fuori dagli schemi come questa. In effetti, mancando anche una sequenza di titoli, si tratta di un disco che rimane molto difficile da descrivere in dettaglio, proprio in virtù della sua singolare struttura. E tuttavia, e forse proprio per questo, è un capitolo essenziale nella discografia della band. Il paradosso vuole che, dopo una geniale burla come questa, Ian Anderson s'imbarchi davvero in un serissimo tentativo di concept-album qual è appunto "A Passion Play"(1973), uscito dopo la prima raccolta di inediti e riletture di "Living In the Past"(ancora 1972). Accolto con solenni stroncature dai guru della critica inglese alla sua presentazione teatrale, il disco ha riguadagnato una certa reputazione col tempo, eppure non è tra le opere più riuscite dei Tull. Vi si legge una certa oscurità di fondo, implicita del resto nell'intento dichiarato dal leader di "esplorare cosa accade allo spirito, o a chi per lui, dopo la morte…" A parte questo, la musica del quintetto ha il merito di cercare nuove formule, meno immediate e scontate, con Anderson che per la prima volta si cimenta anche al sax (soprano e sopranino) e John Evan che integra piano e organo con sintetizzatori vari: e certo non mancano sorprese in quest'impasto sonoro più articolato, che coniuga echi di danze folk a spunti quasi jazz, con un taglio più sofisticato e meno mordente che in passato. Curiosamente, dopo le stroncature, il successivo "War Child"(1974), che in buona parte prosegue il discorso, sia pure senza intenti concettuali, già ottiene qualche punto in più. Questo è comunque il periodo di massimo sforzo di Anderson verso certe oscurità del mondo 'progressive', accantonate le quali, sembra che una nuova giovinezza artistica interessi la discografia del gruppo.  Lo testimonia un album fresco e decisamente più semplice nell'approccio, come "Minstrel In the Gallery" (1975). Semplice nel senso migliore del termine, e non come sinonimo di impoverimento: fuori da intenti polemici e pretese più alte, Anderson torna al flauto e compone una bella scaletta, varia e articolata come nei momenti migliori, con pacate riflessioni sul ruolo del musicista nella società. La chitarra solista di Martin Barre recupera tutto il suo smalto, come in "Cold wind to Valhalla" e nella title-track, che alternano toni acustici a riff elettrici in serie. Il pezzo forte è però la minisuite di "Baker Street muse", nutrita di sonorità quasi barocche e tuttavia elegante e incisiva, con il piano efficace di Evan sullo sfondo orchestrale. Nel complesso è un disco molto buono, con diversi motivi intimisti e quasi introspettivi, a sintetizzare le due anime, folk e rock, che da sempre ispirano la musica dei Tull. In seguito, se la musica del gruppo sembra uscire dalle formule del progressive, del resto agli sgoccioli, continua a regalare titoli sempre pregevoli e spesso polemicamente fedeli alle proprie radici, proprio nel cuore della rivoluzione punk: anche così possono inquadrarsi album come "Songs From the Wood" (1977), davvero eccellente, o "Heavy Horses"(1978). Passato quasi indenne attraverso gli anni Ottanta, Anderson è tutt'ora a capo della sua creatura, col fedelissimo Martin Barre, e nuovi compagni di strada: l'ultimo disco firmato Jethro Tull è "J-Tull dot com" (1999).

Dischi consigliati: Di questo rinomato gruppo inglese si può solo dire che ha segnato in maniera decisiva un certo indirizzo del rock progressivo nel suo miglior periodo. Robert Fripp (nato nel 1946), anima del progetto e suo motore immobile tra i continui cambi di formazione, è stato il primo, lui chitarrista, a capire l'importanza di uno strumento come il mellotron, usandolo in un modo devastante e visionario. E' stato soprattutto tra i pochi musicisti del genere a comporre dei nuovi paesaggi sonori, scenari romantici e inquietanti al tempo stesso, popolati di sogni e incubi veramente contemporanei.La storia inizia con una band chiamata Giles, Giles & Fripp, un trio dove l'occhialuto chitarrista suona con i fratelli Mike (batteria) e Peter Giles (basso): il loro unico disco pubblicato resta "The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp" (1968) e non riscuote troppo successo. Già l'anno seguente,comunque, il tenace Fripp fonda la sua nuova band: oltre a Mike Giles e a Greg Lake (basso, chitarra e voce solista) che sostituisce Peter Giles, e il prezioso Ian MacDonald (fiati e tastiere), fa parte del progetto anche il fantasioso paroliere Pete Sinfield, decisivo nel dare corpo all'immaginario dei King Crimson. È proprio lui, tra l'altro, a scegliere il nome Re Cremisi, che richiama la figura demoniaca di Belzebù. troppo successo. Già l'anno seguente,comunque, il tenace Fripp fonda la sua nuova band: oltre a Mike Giles e a Greg Lake (basso, chitarra e voce solista) che sostituisce Peter Giles, e il prezioso Ian MacDonald (fiati e tastiere), fa parte del progetto anche il fantasioso paroliere Pete Sinfield, decisivo nel dare corpo all'immaginario dei King Crimson. È proprio lui, tra l'altro, a scegliere il nome Re Cremisi, che richiama la figura demoniaca di Belzebù.

L'esordio di "In the Court Of The Crimson King" (1969, qui a fianco la celebre copertina) è già un capolavoro assoluto: brani incantati e dolcissimi , come "I Talk To the Wind", col flauto di Ian MacDonald in evidenza, quindi la cadenza epica e profetica della lunga "Epitaph", con la bella voce di Greg Lake al suo meglio, ma anche l'impatto violento e lancinante di "21th Century Schizoid Man", uno di quei brani memorabili che sembrano davvero anticipare i tempi. Si tratta insomma di autentici classici, corroborati dalla presenza innovativa di un mellotron dalla maestosa impronta sinfonica, e complici naturalmente i testi immaginifici scritti da Sinfield.Il maniacale perfezionismo di Fripp, un artista che non riposa mai sugli allori, lo porterà poi, dopo la replica di "In the Wake of Poseidon"(1970), a cercare via via sempre nuove formule, altri colori inediti per le sue personali visioni. Così, mentre Lake se ne va per dar vita agli E.L.P., e dopo la parentesi sofisticata e nutrita di ostiche sonorità prossime al jazz di "Lizard" (1970), nel quale non a caso suonano ancora ospiti quali Keith Tippett e Nick Evans, assistiamo a una serie di svolte a sorpresa.  In un primo tempo c'è la rarefazione estrema del capolavoro in una sorta di deriva trasognata, tra echi di jazz e nostalgiche melodie dai contorni sfumati e dissonanti, nel fascinoso "Islands" del 1971 (a sinistra): si tratta di un album spesso sottovalutato, che offre invece episodi di grande suggestione. Ad esempio la seduzione assoluta di una visione fuori dal tempo come "Formentera Lady", e la stessa title-track che chiude il disco sulle note di una tromba davvero struggente.Quindi, dopo il live del 1972 "Earthbound", e tra lo sconcerto dei vecchi fans, continuamente spiazzati, l'approdo sorprendente a un rock più metallico e quasi scostante per come rifiuta la sua prima maniera.  La nuova fase è imperniata, tanto per cambiare, s'una line-up completamente rinnovata accanto al leader: Bill Bruford alla batteria, David Cross al violino, più John Wetton (basso e voce solista) oltre al percussionista Jamie Muir, sono i protagonisti eccellenti di "Larks' Tongues in Aspic"(1973, a destra). E' sicuramente uno degli album più sperimentali e interessanti dei Crimson, per diversi motivi. Anzitutto, c'è nella sequenza delle sei tracce l'evidente ricerca di nuove sonorità: dopo il sinfonismo visionario degli inizi, e la successiva svolta vicina al jazz, Fripp privilegia adesso atmosfere sospese e perfino ruvide, spesso con larghe concessioni all'improvvisazione dei singoli, come dimostra la prima parte di "Larks' Tongues in Aspic". Si segnala anche l'utilizzo di una ritmica secca e aggressiva (in particolare "Easy Money"), mentre i riff spiritati del violino di Cross creano un clima d'intrigante mistero che pervade la musica dal principio alla fine: valga per tutti la vibrante seconda parte della title-track, col suo drammatico e ipnotico crescendo strumentale. Con i successivi "Starless and Bible Black"(1974) e soprattutto "Red" (a sinistra), dello stesso anno, incisi con il medesimo organico a parte la defezione di Muir, si approfondisce ulteriormente questa svolta stilistica che affianca episodi di diabolica tensione ritmica a inopinate parentesi di grande lirismo. E' interessante notare come in entrambi i dischi si trovino tracce registrate dal vivo e successivamente rielaborate, cioè private di ogni effetto live, e rifinite in studio. Comunque sia, altri episodi memorabili si aggiungono alla galleria delle invenzioni frippiane: da "Fracture" alla sublime "The Night Watch" (da "Starless and Bible Black"), fino a "Fallen Angel" e "Starless", due tracce da "Red" che suggellano in una chiave grandiosa e decadente la prima fase del gruppo. Il secondo disco dal vivo, "USA", esce nel 1975, quando la band si è già dispersa.Poi, con gli anni ottanta, dopo le collaborazioni di Fripp con un altro sperimentatore come Brian Eno, si apre per il Re Cremisi un nuovo ciclo che prosegue ancora oggi, ma sarà difficile uguagliare nei risultati espressivi quanto già fatto negli anni d'oro. Sono comunque dischi pieni di fascino, tra continuità col passato e rotture sempre più sperimentali: ad esempio il bellissimo "Beat"(1982), inciso dal leader con il fido Bruford e l'ottimo cantante/chitarrista Adrian Belew, più Tony Levin al basso, o ancora "THRAK", uscito nel 1995.Indubbiamente, comunque la si voglia definire, quella portata avanti dai King Crimson di Robert Fripp resta una delle esperienze più originali e innovative dell'intero progressive europeo, soprattutto perché quasi ogni disco ha spostato sempre più avanti, com'è giusto che sia, i confini e l'immaginario stesso del genere. Dischi consigliati:  Guarda il video di "Starless" (Live in Takamatsu, Japan 2015) Guarda il video di "Starless" (Live in Takamatsu, Japan 2015)Con i Kayak siamo di fronte a uno dei migliori esempi di progressive melodico emersi dalla prolifica scena olandese degli anni settanta. Non è un caso che dopo i primi lavori, la band abbia spostato decisamente il proprio stile in una direzione più francamente commerciale, uscendo quindi dai confini più sinfonici e classicheggianti degli inizi. Il gruppo, originario di Het Gooi, nasce nel 1972 sulle ceneri degli High Tide Formation, nei quali già militano Ton Scherpenzeel (tastiere) e Pim Koopman (batteria), con il cantante Max Werner, il chitarrista Johan Slager e da ultimo il bassista Cees van Leeuwen. Questo quintetto pubblica il primo singolo "Lyrics" nel 1973 già con il nuovo e definitivo nome di Kayak. L'album d'esordio è "See see the sun"(1973, a sinistra): i nove pezzi che lo compongono, tra i quali l'altro singolo "Mammuth", sono perfettamente bilanciati tra il pianoforte brillante di Scherpenzeel, le belle voci spesso corali, e i convincenti spunti alla chitarra elettrica di Slager. In questo senso si ascolti l'iniziale "Raison for it all", o anche "Ballet of the cripple": composizioni che inanellano variazioni in serie a partire dal tema centrale, rimarcato quasi sempre dal cantato, e impreziosito da piccole/grandi trovate dei solisti, con la chitarra in primo piano. Ma già in questo primo disco, i Kayak si mostrano maestri nell'incrocio di una certa vena melodica con morbide atmosfere di carattere sinfonico, come accade nel brano più lungo, "Lovely luna": il mellotron di Scherpenzeel si prende il suo spazio in un clima più rarefatto e sospeso, che scivola poi verso soluzioni più enfatiche e ambiziose. Ma in generale i cinque prediligono la misura del pezzo breve e rifinito a dovere, come il già citato "Lyrics", o la romanticissima "Forever is a lonely thought", con Pim Koopman voce solista sulle tracce di Jon Anderson (Yes), e la consueta eleganza nell'edificare per gradi un'idea che poi trionfa con limpida felicità melodica in una cornice morbida e preziosa. Le tastiere di Scherpenzeel (che non a caso firma il materiale con Koopman) hanno quasi sempre il comando delle operazioni e conferiscono al pop-rock dei Kayak quell'inconfondibile impronta di romantica eleganza che splende anche nella title-track di chiusura . Non solo in certe parti vocali la band si richiama agli Yes, comunque, ma proprio nell'impasto di ritmiche rock e soluzioni armoniche più cristalline.La seconda prova discografica, l'omonimo "Kayak"(1974), suona come una conferma a questa impressione, sin dall'attacco martellante, per piano e chitarra, di "Alibi", uscito anche come singolo. La band confeziona altri nove brani di fronte ai quali, con tutta la buona volontà, è difficile trovare dei veri difetti: anche i momenti più francamente leggeri , come "Wintertime", brillano per sagacia compositiva. Il brano più ambizioso stavolta è "They get to know me", magnifica sequenza di parti vocali introspettive e felici ripartenze in chiave ritmica, in un insieme davvero godibile. Qui e altrove, come in "Trust in the machine", la band olandese sembra rasentare la perfezione: non c'è una sbavatura, la musica suona come un meccanismo oliato che non perde un colpo. Scherpenzeel orchestra e ditribuisce trovate in serie, tra vivaci effetti di synt e solenni entrate di mellotron, ma anche la chitarra solista di Slager, precisa e pungente, non è da meno. Il vertice di quest'amalgama impeccabile è forse in un brano come "Woe and alas", dove in soli tre minuti una storia d'amore da manuale viene raccontata per flash contrappuntati da tocchi malinconici di pianoforte. La virtù della sintesi al servizio di una musica di finissime qualità, come nell'unico strumentale del disco, il delicato "Mireille". Con la successiva prova la band schiera il nuovo bassista Bert Veldkamp, che sostituisce Van Leeuwen, e sembra sterzare ulteriormente verso una formula vincente di rock-song sempre più sintetica, che rinuncia a certi arrangiamenti sinfonici. Così "Royal bed bouncer"(1975, a destra) mette in fila dieci tracce di rara efficacia: la canzone del titolo, che apre le danze, è un puro 'divertissement' per piano, chitarra e voci tiratissime in costante accelerazione. Nella stessa scia si pongono "Chance for a lifetime", o anche "If this is your welcome". Più classicamente impostata è "Life of gold", pezzo dove la bella voce di Max Werner è affiancata dal coro: qui e altrove l'estro pianistico di Scherpenzeel, il perfetto gioco armonico delle voci e la chitarra di Slager raggiungono una scintillante maturità espressiva. Non mancano i momenti più intimisti e romantici, tipici del gruppo olandese, come la bella "Moments of joy", con il canto solista splendidamente assecondato dal piano, e la conclusiva "My heart never changed", disarmante atto di fedeltà sentimentale che si allarga delicatamente come cerchi sull'acqua.All'indomani di questo ennesimo successo, il gruppo sembra destinato a raccogliere allori anche sui mercati esteri, specie negli States, dove la stampa accoglie molto bene gli olandesi. Invece questo non avviene, per imperscrutabili motivi. Escono album disuguali, sempre più in chiave leggera, quali "The last encore"(1976), "Starlight dancer"(1978) e "Phantom of the night"(1979). Con un disco come "Merlin"(1981) Scherpenzeel tenta invece la carta del 'concept' un po' sulle tracce dei primi lavori, ma il successivo 'live' "Eyetwiness", dello stesso anno, è l'ultimo prodotto a nome dei Kayak.Dopo aver formato gli Europe, il tastierista inizia una carriera solista, e negli anni ottanta entra quindi a far parte dei rinomati Camel. Dischi consigliati:  Guarda il video di "Reason For it All" (Live 1973) Guarda il video di "Reason For it All" (Live 1973) MAGMA Il nome dei Magma è inseparabile da quello di Christian Vander (nato nel 1948), che fonda la band alla fine degli anni Sessanta nel dichiarato intento di proseguire a suo modo l'opera creativa del suo idolo John Coltrane, morto nel 1967. Di origini franco-polacche, il batterista inaugura così ancora giovanissimo la storia del gruppo con un ambizioso doppio album, l'omonimo "Magma", poi riedito come "Kobaia", pubblicato nel 1970 (sotto). Colpisce subito il rigore del progetto, un jazz-rock sofisticato ma anche visionario, ricco di riferimenti colti e impostato come la prima parte d'una vera saga fantascientifica dai risvolti quasi filosofici. Vander immagina un gruppo di profughi che lascia la terra e approda appunto sul pianeta Kobaia, dove cercare un'esistenza migliore, più in armonia con l'energia cosmica. Se a prima vista l'idea non si discosta troppo da altre similari, in un periodo che sembra sbrigliare la fantasia in ogni direzione, va rimarcata la serietà di Vander, che arriva addirittura a ideare un linguaggio ex-novo, il kobaiano appunto, per cantare le gesta dei protagonisti. Le differenze con l'anarchia scanzonata di altre esperienze (pensiamo alla trilogia spaziale dei contemporanei Gong, ad esempio) sono evidenti. Questo può anche disturbare, ma se ciò che conta in ultimo è la musica, i Magma mettono tutti d'accordo: con una formazione di otto musicisti, tra i quali spiccano Francoise Cahen al piano e il bassista Francis Moze, si sviluppano dieci tracce potenti, divise nelle due parti di "Le voyage" e "La decouverte de Kobaia". Momenti serrati, con la ritmica possente e insieme dinamica a guidare le danze ("Aurae" ad esempio) si alternano a episodi più descrittivi, fascinosi e sottilmente inquietanti, come la splendida "Sohia", con il flauto e sax di Teddy Lasry in primo piano. Cruciale è poi la voce solista di Klaus Blasquiz, motore della band con Vander, che sa conferire alle diverse atmosfere un pathos davvero originale: impressiona la gamma espressiva del cantante, sia negli episodi più aggressivi che in quelli introspettivi, come "Thaud Zaia", in apertura della seconda parte. E' un suono, quello di "Kobaia", complessivamente drammatico e proteso verso una concezione assoluta e veramente aperta della musica, che lascia un primo segno importante nella scena francese. Dopo l'esordio, che inaugura la cosiddetta Zeuhl music, la figura di Vander diventa un vero oggetto di culto, grazie anche alla ricca simbologia che circonda il gruppo, con un'aura vagamente mistica che sembra emanare dalla musica stessa. Sta di fatto che i dischi successivi non fanno che amplificare il seguito dei Magma, a cominciare da "1001° centigrades" (1971), che conferma il potenziale sonoro e immaginativo del progetto. Un paio di cambi d'organico (con l'arrivo di Jeff Seffer ai fiati) non mutano le caratteristiche distintive della musica, e i tre lunghi brani proposti non deludono certo le attese. La colonna portante resta la dimensione ritmica del duo Vander-Moze, ma il leader è abbastanza intelligente da lasciare spazio ai validi compagni, come Lasry (che firma "Iss lansei doia", incrocio virtuoso di basso e fiati) e il pianista Cahen, autore a sua volta di "Ki iahl o liahk", che chiude la sequenza. Ma la conferma viene soprattutto dalla voce di Blasquiz, mattatore assoluto e ineguagliabile fin dall'attacco di "Riah sahiltaahk", che offre la consueta varietà cromatica, tra staffilate fiatistiche, cambi di tempo sempre irregolari e pause improvvise, agitate da fremiti e presagi.In stato di grazia creativa, Vander e soci sono pure responsabili di "The unnamables", disco del 1972, realizzato però sotto la sigla Univeria Zekt. Dopo qualche anno, nasceranno come funghi altre formazioni francesi, ma non solo, che svilupperanno il seme di Zeuhl: vanno ricordati almeno Eskaton, Honeyelk, Weidorje e i belgi Univers Zero. Nel gruppo-madre intanto si assiste a un consistente avvicendamento, con la partenza di Cahen e Seffer (che vanno a formare gli ottimi Zao), e di Moze, mentre entrano tra gli altri Stella Vander e il pirotecnico bassista Janik Top. Sotto l'ala del nuovo produttore Giorgio Gomelsky, i Magma sono ormai maturi per incidere quello che rimane il disco della vera consacrazione. Dietro il titolo vagamente incutente, "Mekanik Destruktiw Kommandoh" (1973, a sinistra) porta a compimento la ricerca creativa di Vander, mettendo in luce anche una serie impressionante di ascendenze e richiami, che vanno dai "Carmina burana" di Carl Orff ai maggiori compositori classici, senza dimenticare la musica contemporanea e la lezione del maestro Coltrane. Registrato tra Londra e Parigi, l'album si compone di sette tracce, ma in realtà si può parlare di un atto unico a struttura circolare, con frequenti e organiche riprese di temi e motivi, sottolineati soprattutto dal massiccio utilizzo di cori femminili che danno effettivamente un colore peculiare alla musica. Grandioso è pure il lavoro della larga sezione-fiati, con il solito Lasry in testa: i dieci minuti dell'iniziale "Hortz fur dehn stekehn west", sintetizzano già le componenti migliori del disco, magistralmente interpretato dal canto solista, inimitabile, di Blasquiz. Siamo nel cuore della saga kobaiana, e i testi suonano davvero come una sorta di preghiera rivolta ai terrestri ancora immersi nella loro colpa e presunzione da un uomo, Neberh Gudahtt, che li esorta a ravvedersi. Il clima drammatico, incombente, voluto da Vander si respira in ogni attimo, e sprigiona un forza evocativa ancora ignota al rock, dovuta alla quantità d'influenze diverse messe al servizio d'una creatività libera e sempre lucida. Il pathos cresce sui fiati, sul piano elettrico di Jean-Luc Manderlier, incalzato dal coro ossessivo ("Kobaia is de Hundin") che si amplifica alternato al tono ieratico di Blasquiz, dilaga compiutamente in "Dar Zeuhl wortz Mekanik", e finalmente tocca il suo zenith in "Neberh Gudahtt": sei minuti di pura emozione, prima celestiale sussurro e quindi progressiva sublimazione nell'incredibile performance vocale, che dal falsetto (dello stesso Christian Vander) arriva all'urlo e al pianto scomposto, definitivo. Difficile descrivere l'effetto a parole, ma è un brano che non si dimentica. Dopo di che, il messaggio del profeta è finalmente assimilato, e non resta che una marcia verso la luce: il disco si chiude in questa nuova dimensione luminosa, dopo la tensione iniziale. Questo capolavoro è anche il primo disco dei Magma a venir pubblicato negli Stati Uniti e, contro ogni previsione, il successivo tour del gruppo oltreoceano si rivelerà un grande successo di pubblico e critica. porta a compimento la ricerca creativa di Vander, mettendo in luce anche una serie impressionante di ascendenze e richiami, che vanno dai "Carmina burana" di Carl Orff ai maggiori compositori classici, senza dimenticare la musica contemporanea e la lezione del maestro Coltrane. Registrato tra Londra e Parigi, l'album si compone di sette tracce, ma in realtà si può parlare di un atto unico a struttura circolare, con frequenti e organiche riprese di temi e motivi, sottolineati soprattutto dal massiccio utilizzo di cori femminili che danno effettivamente un colore peculiare alla musica. Grandioso è pure il lavoro della larga sezione-fiati, con il solito Lasry in testa: i dieci minuti dell'iniziale "Hortz fur dehn stekehn west", sintetizzano già le componenti migliori del disco, magistralmente interpretato dal canto solista, inimitabile, di Blasquiz. Siamo nel cuore della saga kobaiana, e i testi suonano davvero come una sorta di preghiera rivolta ai terrestri ancora immersi nella loro colpa e presunzione da un uomo, Neberh Gudahtt, che li esorta a ravvedersi. Il clima drammatico, incombente, voluto da Vander si respira in ogni attimo, e sprigiona un forza evocativa ancora ignota al rock, dovuta alla quantità d'influenze diverse messe al servizio d'una creatività libera e sempre lucida. Il pathos cresce sui fiati, sul piano elettrico di Jean-Luc Manderlier, incalzato dal coro ossessivo ("Kobaia is de Hundin") che si amplifica alternato al tono ieratico di Blasquiz, dilaga compiutamente in "Dar Zeuhl wortz Mekanik", e finalmente tocca il suo zenith in "Neberh Gudahtt": sei minuti di pura emozione, prima celestiale sussurro e quindi progressiva sublimazione nell'incredibile performance vocale, che dal falsetto (dello stesso Christian Vander) arriva all'urlo e al pianto scomposto, definitivo. Difficile descrivere l'effetto a parole, ma è un brano che non si dimentica. Dopo di che, il messaggio del profeta è finalmente assimilato, e non resta che una marcia verso la luce: il disco si chiude in questa nuova dimensione luminosa, dopo la tensione iniziale. Questo capolavoro è anche il primo disco dei Magma a venir pubblicato negli Stati Uniti e, contro ogni previsione, il successivo tour del gruppo oltreoceano si rivelerà un grande successo di pubblico e critica.  Se "MDK" è senz'altro il vertice della discografia targata Magma, anche i seguenti restano su livelli di eccellenza. Come "Kohntarkosz" (1974, a fianco), dedicato a Coltrane. L'ennesima avventura dei kobaiani, stavolta insidiati da un popolo nemico, è occasione per altri paesaggi sonori notevoli. L'organo apre magistralmente "Kohntarkosz-Part One", di sfondo meditativo e assorto come la bella voce di Blasquiz. Le tastiere salgono al proscenio in tutto l'album, in pratica surrogando i fiati di Teddy Lasry che ha lasciato la band: il risultato è forse più descrittivo che in passato, ma sempre sofisticato come dimostra la lunga "Kohntarkosz-part two", coi vocalizzi di Stella Vander e l'efficace gioco percussivo del leader, prima d'una stupenda accelerazione ritmica che drammatizza di colpo il clima. Ottima anche la prova del chitarrista inglese Brian Godding, capace di un lavoro mai banale e molto inventivo. Molto bella l'apertura di "Ork alarm", col violoncello del bassista Janik Top a scandire l'attesa dello scontro: proprio il bassista, che firma il pezzo, si rivela l'arma vincente del disco, con un contributo veramente fattivo. Il brano, comunque, è un altro mirabile manifesto dell'arte-Magma, per la fusione di virtuosismo, tecnica e personalità al servizio della musica. Quest'ultima omaggiata da Vander, assieme al grande jazzista americano, nel finale pacificato di "Coltrane sundia", tra note liquide di pianoforte, sospese fino alla rarefazione.Mentre il batterista ha cominciato a incidere dischi a suo nome (il primo nel 1973 è "Fiesta in drums"), la fama del gruppo è al suo culmine e si concretizza nel doppio album dal vivo "Live-Hhai!"(1975), dopo di che si apre una seconda fase meno spettacolare, anche se interessante come sempre. La band risente indubbiamente del generale calo d'interesse intorno al progressive, eppure un disco come "Udu Wudu"(1976), con una formazione ancora rinnovata dall'arrivo del tastierista Benoit Wideman e il secondo bassista Bernard Paganotti, sa regalare altre musiche affascinanti, indirizzate adesso verso una dimensione più armoniosa. Intatta è comunque la suggestione di brani come la title-track iniziale, con le voci femminili in evidenza, e in generale la dinamica struttura ritmica sempre smagliante, imprevedibile, perfetta sotto la guida del leader. Nuovi sono alcuni interventi di sintetizzatore, e certe forme di jazz etnico, ipnotico ("Soleil d'Ork", ad esempio). La composizione chiave del disco è tuttavia la lunga "De futura", firmata da Janik Top, viaggio nel tempo e nell'ignoto che recupera la tensione positiva degli esordi, con l'aggiunta di qualche effetto elettronico e fratture interne che non rompono mai la circolarità sovrana del pezzo. Da sottolineare il ruolo più marginale di Blasquiz, impegnato soprattutto ai cori assieme a Stella Vander.Sicuramente in leggero calando, i Magma e soprattutto Christian Vander restano attivi fino ai primi anni Ottanta e oltre, con frequenti ritorni sulla scena e spettacolari reunions, che finiscono spesso su disco: è il caso del doppio "Retrospektiw I-II"(1980), con motivi vecchi e nuovi registrati dal vivo. La fucina di Vander seguiterà a sfornare fino ad oggi altri documenti sonori, versioni inedite e alternative dei titoli più noti, oltre a episodiche novità, tutti esperimenti in ogni caso testimoni di una delle più ricche e geniali personalità venute fuori dalla stagione d'oro del progressive europeo: probabilmente, anzi, ancora tutta da esplorare nella sua multiforme risonanza. Dischi consigliati:  Guarda il video di "Mekanïk Kommandöh" (Live 2006) Guarda il video di "Mekanïk Kommandöh" (Live 2006) THE MOODY BLUES Gruppo cardine del pop romantico e sinfonico degli anni a venire, i Moody Blues, originari di Birmingham, si formano nel 1964 su iniziativa di Ray Thomas (voce e flauto) e Michael Pinder (tastiere). Il singolo "Go Now" (1965) è subito un successo clamoroso, non eguagliato però dall'album "The Magnificent Moodies", raccolta di covers in uno stile alla Beatles e qualche influsso soul e R&B: tra gli altri, ben due pezzi dal repertorio di James Brown.  Dopo due anni, e con l'ingresso in organico del chitarrista Justin Hayward e del bassista John Lodge, il rinnovato quintetto realizza "Days of Future Passed"(1967), un album commissionato dalla nuova etichetta Decca, che in realtà voleva una rilettura rock della Nona sinfonia di Antonín Dvoŕák. Alla fine, invece, la band mette insieme uno dei primi concept album del rock in assoluto: l'idea dei testi è di scandire i vari momenti della giornata, ognuno caratterizzato da colori e atmosfere diverse. Insieme alla London Festival Orchestra diretta da Peter Knight, si succedono quindi brani magniloquenti e melodici al tempo stesso, pervasi da una concezione romantica che altri, in seguito, proveranno a replicare. Se in alcuni momenti, come l'iniziale "The Day Begins", predomina l'orchestra a tutto tondo, con archi e fiati in evidenza, altri brani cantati mettono in luce le qualità compositive dei Moodies, con la bella voce di Thomas in evidenza, e la felicità melodica della lenta "Dawn is a Feeling" e soprattutto "Peak Hour", briosa pop song dal ritornello accattivante e le voci corali s'una ritmica molto sostenuta. Più atmosferiche invece le due parti di "The Afternoon", con il mellotron di Mike Pinder in buona evidenza di sfondo al cantato: non c'è ancora il furore visionario di Robert Fripp, ma questo strumento delle meraviglie fa qui una delle prime comparse significative sulla scena del rock. Tuttavia il pezzo forte del disco è sicuramente "Nights in White Satin", che chiude la scaletta: malinconico e trasognato, il tema del brano iniziale viene qui abbinato alla bella voce di Hayward , incastonata nel cuore d'una frase senza tempo. Un gioiello che lancerà il gruppo anche negli States, e che avrà un paio di 'cover' in Italia, come quella dei Nomadi di Augusto Daolio ("Ho difeso il mio amore"). Il seguito è un album come "In Search of The Lost Chord" (1968, a destra), dove però si sceglie di rinunciare all'orchestra, così che il mellotron, insieme al flauto di Thomas, diventa il fulcro della scrittura. Bello l'attacco rock di "Ride My See Saw", ma le cose migliori sono altrove: in particolare, le due parti di "House of Four Doors", con il mellotron e le voci corali in evidenza, e anche "Voices in the Sky", permeata da un'atmosfera esotica intrigante, con il flauto sempre protagonista. Lo stesso accade nella più acustica "Vision of Paradise", con il sitar che sale al proscenio. L'influsso di un certo immaginario indiano che dominava la scena musicale e la gioventù hippy dell'epoca, è confermato anche dalla chiusura di "Om", ancora contraddistinta dalle voci corali. Il successo del disco è notevole, e procura al gruppo anche un tour americano.Il disco seguente è pubblicato nel 1969: "On the Threshold of a Dream" è un altro lavoro che sbanca le classifiche, ma per certi versi sembra un passo indietro: il gruppo mette insieme soprattutto canzoni, rivestite però da arrangiamenti molto curati e valorizzate dalle squisite spirali del flauto, dalle voci eleganti e da una musicalità sempre raffinata. Il sinfonismo, di fatto, si limita qui a poche parentesi, mentre prevale una vena pop-rock molto melodica, non sempre invecchiata bene: ad esempio "To Share Our Love", oppure "Lovely to See You". Più riuscite sono tracce come la malinconica "Dear Diary", cullata a dovere dal flauto e dal mellotron, o anche la morbida psichedelia di "Are You Sitting Comfortably" e soprattutto la minisuite finale che culmina con lo strumentale "The Voyage", con le tastiere di Pinder in primo piano e il flauto che suggerisce scenari misteriosi in un clima sospeso di buon effetto.  Una ventata di freschezza emana invece dal successivo "To Our Children's Children's Children", sempre del 1969 (a sinistra). Considerato all'epoca solo un disco di transizione, e idealmente ispirato allo sbarco dell'uomo sulla luna di quel periodo, con il tempo ha rivelato invece tutto il suo valore, soprattutto per l'ammirevole equilibrio tra pacata melodia e momenti più energici. L'attacco sorprendente di "Higer and Higer" rimanda al caos della creazione, sviluppato s'un rock tagliente e dinamico, con la chitarra tiratissima di Hayward in grande spolvero. Ci sono, più in generale, stacchi ritmici e cambi di tempo anomali rispetto ai più compassati dischi precedenti: un valido esempio è lo strumentale "Beyond", che alterna pieni e vuoti in maniera efficace, e poi "Eyes of a Child II", fino a "Gypsy", altra rock-song di buon impatto melodico. Ovviamente non mancano neppure le struggenti ballate che hanno fatto la fortuna dei Moodies: in particolare "Candle of Life", uno dei vertici assoluti del repertorio, ma anche "Out and In", segnata dalla presenza maestosa del mellotron di Pinder, che domina le trame strumentali. Creativo nella scrittura, suonato e arrangiato con grande finezza, e senza veri punti deboli, l'album è probabilmente uno dei picchi espressivi del gruppo di Birmigham.Solo un pelo inferiore nel complesso è "A question of Balance" (1970) che prosegue comunque nel solco di una maggiore immediatezza, a cominciare dal brioso attacco di "Question", finalmente un nuovo hit come singolo per Justin Hayward, dopo una serie di flop. Ancora fortunatissimo nelle vendite (fu disco di platino), è una sequenza di brani melodici, con mellotron e chitarre protagonisti, ma senza orpelli negli arrangiamenti e qualche richiamo evidente al folk americano: ad esempio la placida ballata "And the Tide Rushes In", o anche "Dawning Is The Day", cantata al meglio dal chitarrista e con lo splendido flauto di Thomas nel finale.  Con il successivo "Every Good Boy Deserves Favour" (a destra), del 1971, i cinque cercano di reagire alle critiche della stampa inglese, che li trova immobili nei loro stilemi di successo. La sequenza parte benissimo con lo strumentale "Procession", un atmosferico puzzle sonoro, seguito dal rock trascinante di "The Story In Your Eyes", con la chitarra sanguigna e il piano a martello di Pinder protagonisti: altro successo mondiale come singolo. Il resto alterna come sempre ballate acustiche in chiave folk-rock, voci corali e qualche sussulto rock più tirato, ad esempio "After You Came". Tra gli altri pezzi si segnalano la bella "One More Time To Live", avvolgente ballata con il flauto elegante e il mellotron sotto la voce, il crescendo efficace di "You Can Never Go Home", con le voci corali al proscenio, fino alla conclusiva "My Song": Mike Pinder domina la scena col suo mellotron in questo brano sontuoso, elaborato ad arte tra pause e riprese, che suona come uno degli ultimi omaggi al progressive sinfonico da parte del gruppo.Nonostante l'ottima riuscita commerciale e una popolarità quasi messianica negli States, infatti, il gruppo entra in un cono d'ombra. "Seventh Sojourn" (1972) contiene ottime canzoni, senza eccessive velleità strumentali, come se Thomas e compagni volessero recuperare la loro dimensione più morbida e rassicurante. In questo solco s'inscrivono pezzi come "New Horizons" o "For My Lady", tra chitarre acustiche e flauti senza sorprese: anche Pinder, che utilizza una diversa tastiera, chiamata Chamberlain, firma pezzi sullo stesso tenore, come la languida "When You're a Free Man". Fa eccezione solo la vibrante "I'm Just A Singer (in a R&R band)", scritta dal bassista Lodge, che tiene fede al titolo e si piazza bene nelle charts dei singoli. Sembra davvero che il cerchio si chiuda, anche se l'album vola ancora nelle classifiche e il seguito è imponente. Forse anche spiazzati dal contemporaneo affermarsi di un prog più cerebrale e complesso, tutti i membri si dedicano per qualche anno ai loro dischi solisti, aprendo una lunga parentesi che fa parlare di scioglimento. Invece, sia pure tra problemi e dubbi di ogni tipo, la band torna insieme per registrare "Octave" nel 1978. Pinder se ne va subito dopo, e la band continua, ma la storia vera dei Moody Blues è quella scritta nel periodo 1967-1971, quando sono tra i pionieri riconosciuti del progressive rock sinfonico: il resto è solo buona musica pop che, tra alti e bassi, tiene vivo il loro nome fino ai giorni nostri. Dischi consigliati:  Guarda il video di "Gipsy" (1970) Guarda il video di "Gipsy" (1970) NUCLEUS Nato nel 1933 a Dumfries, in Scozia, Ian Carr è sicuramente colui che prima e meglio di altri ha importato in Europa, divulgandola a suo modo, la lezione di Miles Davis. A diciassette anni impara la tromba da autodidatta e dopo una laurea in Letteratura inglese (1956), si dedica al jazz, suonando col fratello Mike e vari musicisti, tra i quali un giovane John Mc Laughlin, prima di trasferirsi a Londra. Dopo aver formato col sassofonista Don Rendell il Rendell-Carr Quintet, che realizza diversi dischi a partire dal 1964, solo nel 1969 crea finalmente la band che consacrerà il jazz-rock inglese: i Nucleus. Per vari motivi in genere li si associa al Canterbury Sound: ad esempio Carr suona nel solo disco dell'orchestra-jazz Centipede, "Septober Energy" (1971), e diversi membri del gruppo suonano prima o poi con artisti di quel giro (dai Soft Machine fino ai Gilgamesh) ma in realtà la band conserva un profilo tutto suo.  La storia inizia trionfalmente con la vittoria nella prima edizione del Festival Jazz di Montreux, eccellente viatico per il disco d'esordio "Elastic Rock", pubblicato da Vertigo nel 1970. Se la sigla è abbastanza neutra, specie nel contesto coloratissimo dell'epoca, il titolo sembra compendiare le intenzioni di Carr e compagni: muoversi senza complessi all'interno degli schemi rock partendo dal jazz (e non viceversa), in assoluta libertà. Nel talentuoso sestesso spicca soprattutto un chitarrista come Chris Spedding, con uno stile sornione e raffinato che s'inserisce a meraviglia in un sound morbido che davvero scivola elastico tra le spirali di tromba e la flessuosa sezione ritmica: ad esempio nella bellissima traccia del titolo. Il leader ha l'intelligenza e l'umiltà di lasciare spazio agli altri, in particolare al sassofonista Karl Jenkins, che suona anche oboe e piano, firmando quasi tutte le tracce. Tra queste l'incalzante "1916-The Battle of Boogaloo", col basso di Jeff Clyne in bella evidenza, e poi soprattutto "Torrid Zone", magnifico esempio del suono-Nucleus, che lievita gradualmente sulla ritmica costante del basso e della batteria (John Marshall), la tromba ondivaga e fantasiosa di Carr, il piano elettrico e la chitarra di Spedding, fino ai picchi espressivi del sax. Di grande effetto pure "Earth Mother", con l'oboe che guida le danze sui riff ossessivi del basso e trascina il gruppo in una progressione irresistibile, con la tromba che lascia il segno nel finale. Carr domina soprattutto la chiusura effervescente di "Persephones Jive", e firma un altro pezzo brioso come "Crude Blues- Part Two", quasi come spalla dell'oboe di Jenkins. Un anno dopo esce "We'll Talk About It Later", perfino migliore dell'esordio: la medesima formazione si esalta infatti in virtù di un accresciuto amalgama, e tutto suona smagliante. Stupendo è l'attacco del disco con "Song For The Bearded Lady" (ripreso dalla traccia "1916-The Battle of Boogaloo" nel disco precedente), con la tromba squillante di Carr in prima fila e la chitarra carica di effetti a ruota, in un trascinante gioco d'insieme che coinvolge la solita inossidabile sezione ritmica: è il jazz-rock inglese ai suoi vertici. Il disco vive di opposizioni, tra brani tiratissimi oppure assorti e avvolgenti: l'esempio migliore del secondo tipo è "Lullaby For A Lonely Child", giocata sui morbidi tocchi del basso e della batteria, mentre la tromba inanella note vaporose che stillano malinconia e Spedding gioca di fino, senza strafare, anche con le corde del bouzuki. Rispetto all'esordio, la sequenza osa maggiormente nel mescolare le carte, finché il jazz si tinge di blues e rock, come nella meravigliosa title track, che si carica gradualmente di tensione sulla chitarra solista fino a ingenerare una sorta di bolla sonora dove anche la tromba trova note insolite nell'atmosfera tirata allo spasimo. Jenkins invece è protagonista all'oboe in "Sun Child", pezzo frantumato ad arte dalla batteria di Marshall, e poi nella lunga "Oasis", scandita dal basso e dalla tromba davisiana di Carr, con la chitarra ritmica che prepara l'ingresso dell'oboe. Per la prima volta ci sono brevi e non eccelse parti vocali, a cura del chitarrista, ad esempio in "Ballad of Joe Pimp", e poi nella finale "Easter 1916", altro pezzo forte del disco, ancora sul tema della traccia inziale, con la tromba protagonista insieme alla chitarra sempre creativa, imprevedibile di Spedding. A partire da "Solar Plexus", ancora del '71, i dischi alternano la sigla di gruppo con Nucleus with Ian Carr, ma in questo caso la formazione è identica alle prime due incisioni, e il risultato ancora importante. "Changing Times" o la flessuosa e quasi esotica "Bedrock Deadlock", con l'oboe di Jenkins e il contrabbasso di Clyne protagonisti, sono altri manifesti di classe pura. Nella lunga suite di coda, "Snakeships' Dream", la tromba torna in cattedra insieme al sax tenore e alla chitarra in appoggio. Tutto cambia con "Labyrinth", lavoro del 1973 che Carr dedica al celebre mito del Minotauro. A parte Brian Smith, il barbuto trombettista chiama intorno a sé nuovi elementi (già coinvolti nel progetto a suo nome "Belladonna"), tra i quali spiccano il bassista Roy Babbington, il fiatista Tony Coe e il pianista Dave MacRae. Al gruppo si aggiunge poi la raffinata cantante Norma Winstone, il cui contributo vocale si apprezza in brani come "Bull-Dance" ad esempio, scandito dal basso e dalla tromba, e poi in un vero testo come "Ariadne", episodio sinuoso e cadenzato dal basso e dal flauto di Smith. Ci sono momenti rarefatti e inconsueti, come le due parti di "Arena", con qualche effetto inedito di synth ("Origins"), ma pure belle progressioni come "Exultation", coi trilli vocali e la tromba in evidenza insieme alla mordente sezione ritmica e al piano elettrico di MacRae. Tutti caratteri e colori che sono riassunti nella lunga coda di "Naxos". Forse non è un disco all'altezza dei precedenti, ma di certo originale, anche se poi Carr lo liquiderà parlando di una sua "ignoranza musicale": la modestia, anzi l'autocritica più spietata, come si sa, appartiene solo ai migliori.Di fatto, abbandonati i progetti concettuali, Carr e il gruppo voltano pagina e realizzano con "Roots" (1973) un esempio di jazz-rock diverso, suonato da un sestetto in cui il piano elettrico di MacRae acquista peso, a cominciare dall'iniziale title track, placida come il titolo. Grande qui la tromba virtuosa del leader, ma la sequenza allinea luci ed ombre. Ci sono ancora parti vocali, a cura della nuova cantante Joy Yates, ad esempio in "Images", che a tratti spostano gli equilibri verso una sorta di soul-jazz morbido e solare, più o meno ispirato. Tra ritmi e colori quasi latini ("Whapatiti") e le cadenze sinistre di "Odokamona", come nei suoni distorti di "Southern Roots And Celebration", in realtà sembra emergere un'insoddisfazione per il jazz-rock degli inizi, in favore di suoni eccentrici, anche se la tromba esasperata di Carr trova il modo di farsi notare. Un album di transizione.  Decisamente più godibile suona "Under the Sun", il disco del 1974 che vede tra i nuovi ingressi due pianisti come Gordon Beck e Geoff Castle, oltre al chitarrista Ken Shaw e il bassista Roger Sutton. La musica continua a evolversi verso una sorta di funky-jazz sinuoso e solare, come si nota dall'attacco di "In Procession". Interessante "New Life", con la chitarra di Pitchen ben inserita nella scansione ritmica, fino al funk di "The Addison Trip", costruito sul piano elettrico di Beck e il basso melodico di Sutton, con la voce aggiunta di Keiran White, oltre alla raffinata "Pastoral Graffiti", dove sale al proscenio il flauto di Bob Bertles e la tromba atmosferica di Carr torna protagonista. Nel trittico finale (Theme 1, 2 e 3) il sax di Bertles, il piano elettrico e la tromba recuperano un jazz-rock tecnicamente eccellente, intenso e arioso, tra pause e accattivanti riprese: il primo segmento, "Sarsaparilla", e il terzo, "Rites of Man", basato sulla tromba e un ipnotico giro di basso, sono i picchi di un album di tutto rispetto.Tra i dischi che seguono, e dopo "Alleycat", si segnala ancora "Snakehip Etcetera", pubblicato nel 1975, che oscilla gradevolmente tra frizzanti episodi col flauto protagonista ("Pussyfoot") e lunghe jams con la chitarra di Ken Shaw in evidenza insieme al sax soprano ("Alive and Kicking"). E' una fusion di qualità, dato l'alto livello dei musicisti coinvolti da Carr, e anche se le punte espressive dei primi dischi restano inarrivabili il gruppo è ben affiatato. Bertles, in particolare, regala spunti ragguardevoli al sax soprano, spesso affiancato dal piano elettrico di Geoff Castle, come in "Rachel's Tune", mentre un jazz rarefatto e quasi psichedelico, costruito sul basso inventivo di Sutton e sulla chitarra, si ascolta nella lunga title track, con la tromba petulante del leader protagonista solo nel finale. L'ultimo disco di studio a nome dei Nucleus è "Awakening" datato 1980, quindi Carr continua con altre collaborazioni di rilievo, fino alla scomparsa nel 2009. La discografia del suo gruppo principale, indissolubilmente intrecciata con quella da solista, rimane fondamentale per lo sviluppo e l'affermazione del jazz-rock su larga scala. Dischi consigliati: L'opera di Mike Oldfield, inventivo polistrumentista e compositore inglese (classe 1953), ha segnato sicuramente uno spartiacque nel progressive strumentale degli anni Settanta, soprattutto per aver introdotto nell'ambito del genere elementi strutturali, e non più episodici, che rimandano al cosiddetto minimalismo di autori quali Terry Riley o Philip Glass. Se questo è il suo merito maggiore, va anche detto che alla lunga la sua ispirazione si è fin troppo cristallizzata, e più avanti diluita in troppe direzioni diverse, perdendo molto del suo fascino iniziale.  L'avventura solista del musicista inizia in seguito alla collaborazione con The Whole World, la band di Kevin Ayers, al tempo di "Shooting at the Moon": qui conosce infatti David Bedford, che sarà nel tempo un prezioso compagno di strada. Nel 1973, dopo molti rifiuti, è la neonata etichetta Virgin a pubblicare finalmente il leggendario "Tubular Bells", uno degli album più venduti di tutti i tempi e storicamente importante. Si tratta di una lunga suite quasi interamente strumentale divisa in due parti, nella quale Oldfield suona da solo oltre venti strumenti, soprattutto chitarre e tastiere, oltre alle campane tubolari del titolo, con pochissimi apporti esterni. La prima parte sviluppa un unico tema ormai divenuto famoso, davvero ipnotico e dilatato fino a coinvolgere gradualmente i diversi strumenti in una successione carica di tensione e piccole increspature rock. La seconda parte, leggermente più varia nel suo incedere, spesso acustico, include anche sporadiche suggestioni del folk celtico. L'enorme risonanza del disco, specie in America, è anche legata al fatto che singole parti della sequenza furono utilizzate nel celebre film "L'esorcista" di William Friedkin. Un esordio fulminante, che procurò all'artista un'improvvisa celebrità, ma al tempo stesso lo spinse a replicare a iosa, fino all'eccesso, questa singola idea iniziale.Nel 1974 esce infatti "Hergest Ridge": la struttura è simile al disco precedente, ma indubbiamente più corposa e ricca di sfumature. Il tema procede lento e maestoso, con tastiere e chitarre in primo piano, ma anche con pregevoli interventi dell'oboe (Lindsay Cooper) a metà della prima parte. Nella seconda parte guadagna spazio anche il coro, in un clima folk molto più accentuato, che poi, dopo una cesura, evolve in un rock elettrico dalle cadenze ossessive. Tutto si placa infine sul morbido canto femminile di Sally Oldfield, sorella di Mike e spesso sua collaboratrice, come il fratello Terry, qui impegnato ai fiati. In alcuni frangenti si ascoltano anche gli archi, diretti dal fedele Bedford. Nel complesso è un album meglio congegnato del primo, ma forse quello più compiuto è il successivo disco di studio, che segue la pubblicazione del live "The Orchestral Tubular Bells", una delle molte variazioni del fortunato esordio che Oldfield darà alle stampe.  Come se avesse usato i primi due dischi solo per prendere le misure, è proprio con "Ommadawn", uscito nel 1975, che l'artista tocca l' apice della sua ricerca. Pur riservandosi come sempre il ruolo guida, chiama stavolta a raccolta alcuni ospiti di prestigio che contribuiscono alla ricchezza sonora delle due suites: tra questi il percussionista Pierre Moerlen (Gong) e diversi cantanti, tra i quali la cantautrice Bridget St John, fino a Paddy Moloney, leader dei noti Chieftains, che suona la tipica cornamusa irlandese (Uilean Pipes). Anche per questo, il tessuto musicale è molto più vicino alle sonorità celtiche.Nella splendida prima parte, il passo è proprio quello delle antiche danze campestri, sia pure immerse in un'atmosfera più solenne, evocativa, nella quale i bellissimi cori femminili si legano alle progressioni dei fiati, del synth e delle chitarre. Il minimalismo di base, insomma, si apre ad accogliere nuove suggestioni, spesso drammatiche, come nel finale della prima suite, valorizzata dalla chitarra elettrica di Oldfield. Molto bella, quasi sinfonica, l'atmosfera della seconda suite, con il sintetizzatore in evidenza, insieme al gioco raffinato delle chitarre e della cornamusa, che dipingono scenari di idillica e remota vita agreste. Stavolta c'è anche la coda di un breve pezzo cantato dallo stesso Oldfield, supportato dal coro. Nel complesso, è probabilmente il disco più riuscito del musicista.  Il successivo "Incantations" esce solo tre anni dopo (1978), ed è un altro capitolo affascinante. Si tratta di un doppio album, diviso in quattro parti, che utilizza l'orchestra e il coro sotto la direzione di Bedford e include tra le voci anche quella della brava Maddy Prior (vocalist del gruppo Steeleye Span). Ancora minimalista nel midollo, rispetta il disegno dei precedenti, ma in maniera ancora più sontuosa. Nella prima parte, forse la più suggestiva, il coro, gli archi e i fiati (con la tromba di Mike Laird) dominano la scena, mentre nella seconda parte si segnalano l'uso peculiare delle percussioni e il canto solista della Prior.Il terzo movimento è sicuramente quello più mosso ritmicamente, con echi di danze barocche e brillanti inserti chitarristici, mentre l'opera si chiude in tono più rarefatto e delicato, con il vibrafono di Pierre Moerlen protagonista assoluto della quarta parte insieme alla chitarra elettrica di Oldfield. Con l'uscita di "Platinum" nel 1979, pubblicato dopo il disco live "Exposed", sembra iniziare un periodo diverso per Oldfield. Oltre alla suite in quattro parti che intitola l'album, con la chitarra protagonista e inedite sonorità "funky" qua e là, sono presenti infatti una serie di pezzi più brevi, decisamente anomali. "Into Wonderland" è una canzone vagamente "retrò" cantata da Wendy Roberts, e "Punkadiddle" è stata interpretata come una "parodia" del genere Punk, allora molto in voga, mentre la traccia finale è "I Got Rhythm", cover di Ira e George Gershwin. Brani, per la verità, tutt'altro che irresistibili. Da qui in avanti, Oldfield faticherà a ritrovare l'ispirazione peculiare che lo ha reso celebre, disperdendosi in una serie di progetti variegati, spesso all'insegna del pop "mainstream", che pur premiandolo con buone vendite gli alieneranno le simpatie degli appassionati più esigenti. Gli anni Ottanta si aprono infatti con dischi melodici e dal piglio più commerciale, con qualche tentazione "new age". "QE2" (1980) è una sequenza di nove tracce generalmente brevi, e improntate a un pop-rock tecnologico più immediato. L'iniziale "Taurus", seppure piuttosto lunga, cattura questo nuovo momento di Oldfield, con la chitarra in primo piano e ritmica accattivante. Importante in tutto il disco il ruolo delle percussioni, con Phil Collins alla batteria nella vivace "Sheba", dominato da cori femminili piuttosto esotici e tamburi africani, e poi "Arrival" (cover degli ABBA), con gli archi e il coro diretti da Bedford. La title-track, seppure scandita da un ritmo vivace, prova a riannodare i fili col passato: in evidenza il synth e la chitarra di Oldfield, ma anche una corposa sezione-fiati. Interessante il crescendo di "Mirage", dominato dal vibrafono e poi sviluppato sul ritmo avvolgente e la chitarra ancora in grande spolvero con il supporto dei fiati.Tutt'altro che brutto nel complesso, l'album manca però del potere incantatorio dei primi lavori, come pure il seguente "Five Miles Out", uscito nel 1982. La lunghissima "Taurus II", recupera le cadenze rock del disco precedente abbinate però a inserti di folk celtico e voci femminili. L'altra suite è "Orabidoo", dove si ascolta la voce di Oldfield filtrata attraverso il vocoder, ma l'insieme non è particolarmente eccitante. La cantante Maggie Reilly interpreta due canzoni come "Family Man" e la finale title-track, più roccheggiante, con un testo che rievoca un volo accidentato dello stesso Oldfield, che canta in prima persona alcuni versi. La vocalist canterà ancora il celebre hit "Moonlight Shadow", tratto da "Crises", e compare anche in altri lavori di Oldfield. Di fatto, per un altro album di buon livello bisogna aspettare il 1990, quando esce "Amarok", per molti dei fans addirittura una delle sue prove maggiori. In effetti, si nota soprattutto la voglia di stupire e voltare pagina, con effetti rumoristici sparsi e alcune sonorità più complesse, sperimentali e spesso affascinanti. Ci sono accostamenti inediti, echi africani nelle voci e nell'uso delle percussioni, parti spagnoleggianti di chitarra. Sicuramente è l'album migliore dopo molto tempo, ma si tratta purtroppo di una semplice parentesi. Infatti, la sola curiosità del successivo "Heaven's Open" (1991) è che il musicista interpreta per una volta tutte le parti vocali: in una sequenza non proprio memorabile, si segnalano "No Dream", un lento atmosferico di buona presa con una pungente chitarra elettrica sotto la voce, e la lunga suite finale "Music from the Balcony", solo una pallida eco degli inizi, con il sax in evidenza e strani effetti elettronici. Vanno ricordate, infine, nuove riprese e riletture del disco d'esordio, come ad esempio "Tubular Bells II" (1992), mentre "Tubular Bells III", pubblicato nel 1998, nonostante il titolo segue una diversa struttura, con pezzi cantati e più brevi. Dischi consigliati:  Guarda il video di "Ommadawn - Part One" (Live a Edimburgo, 1980) Guarda il video di "Ommadawn - Part One" (Live a Edimburgo, 1980)A - E  F F  G - H G - H  P - S P - S  T - Z T - Z  ITALIA A - N ITALIA A - N  ITALIA O - Z ITALIA O - Z

|